Una delle innovazioni più interessanti presentate alla WWDC25 è senza dubbio il nuovo design system, unito a una rinnovata esperienza utente e a nuovi paradigmi d’interfaccia.

Parliamo di Liquid Glass, il nuovo sistema di design introdotto da Apple all’inizio di giugno, che unifica di fatto l’intero parco di sistemi operativi della casa di Cupertino in un unico paradigma visivo. L’obiettivo è assicurare una continuità e una fluidità senza precedenti tra iOS, macOS, iPadOS, watchOS, visionOS e anche tvOS.

Per comprendere appieno questo cambiamento, è utile fare un passo indietro nel tempo, fino al 2007, quando fu presentato il primo iPhone.

Gli inizi dello skeuomorfismo

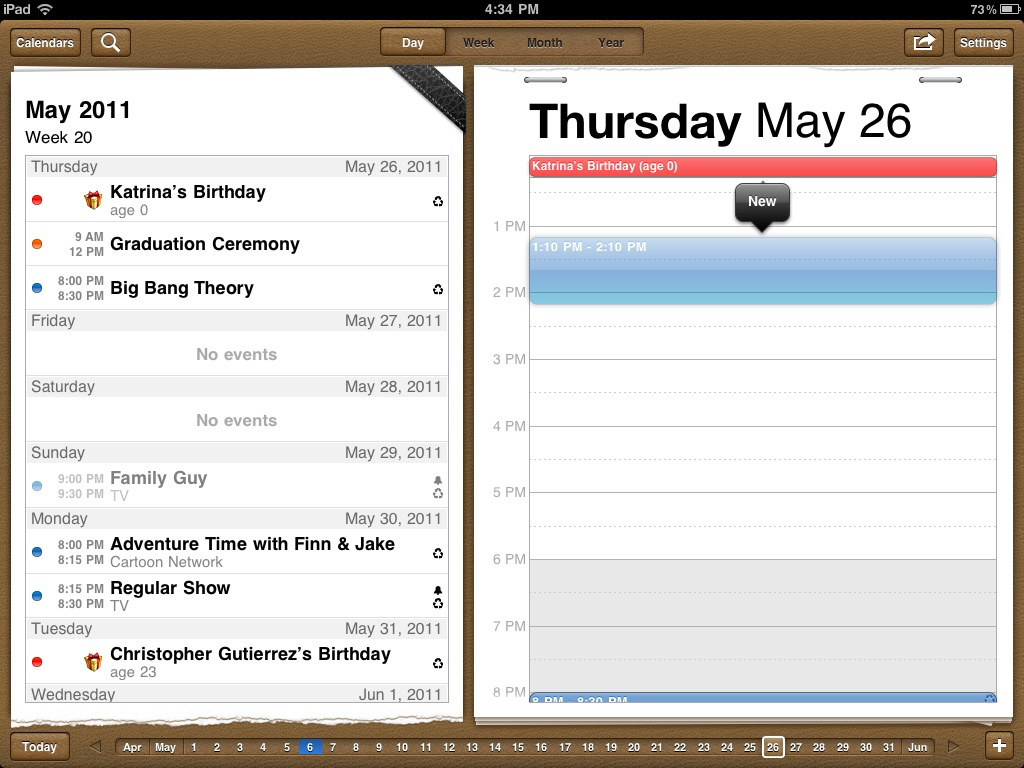

Per dare vita a quel rivoluzionario dispositivo composto quasi interamente da uno schermo touch da circa 3.5”, Steve Jobs e il suo team optarono per un’interfaccia visiva basata sui principi dello skeuomorfismo. Fu una scelta voluta dallo stesso Jobs, convinto che fosse essenziale dare agli utenti la sensazione di interagire con oggetti familiari, ora finalmente “toccabili” con le dita. Lo skeuomorfismo, infatti, utilizza elementi grafici che imitano oggetti reali per risultare immediatamente comprensibili. La calcolatrice sembrava una calcolatrice fisica; il blocco note aveva le righe gialle di un vero taccuino; il calendario imitava un’agenda in pelle. Tutto studiato per rendere l’interazione il più naturale possibile.

All’epoca, nessuno aveva mai usato uno smartphone interamente touch: i dispositivi concorrenti, combinavano schermo e tasti fisici in un ibrido sgraziato. Jobs voleva qualcosa di radicalmente diverso e lo skeuomorfismo fu un’idea vincente. I pulsanti sembravano tridimensionali, con ombre e riflessi; tutto invitava al tocco. Niente stilo, niente tastiera fisica: solo tap, swipe e pinch.

Il termine skeuomorfismo deriva dal greco:

- σκεῦος (skeuos) = strumento, contenitore

- μορφή (morphē) = forma

In pratica: “oggetto che mantiene l’aspetto di un altro oggetto più antico o familiare, pur avendo una funzione diversa e moderna”.

Esempi analoghi si trovano anche nel mondo fisico: vasi in ceramica che imitano il metallo, colonne in cemento che ricordano il marmo, bottoni decorativi su giacche che non si aprono, ma richiamano chiusure reali.

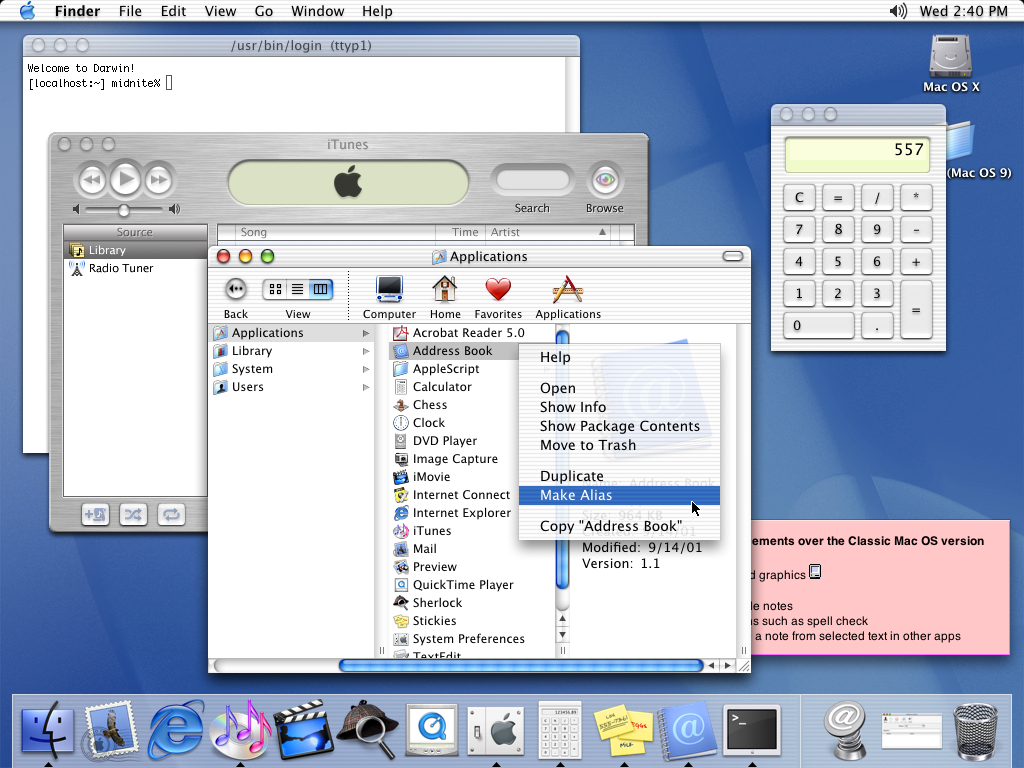

Negli anni ’80, questo concetto fece il suo ingresso anche nel digitale: con l’avvento delle interfacce grafiche, si cercava un linguaggio visivo comprensibile per milioni di nuovi utenti. Apple fu tra le prime ad adottare questa filosofia: le icone a forma di cartella, il cestino, il Finder™ stesso sono esempi precoci di skeumorfismo. Questi elementi evolveranno, all’inizio degli anni 2000, nella celebre interfaccia AQUA di MacOSX.

Lo skeumorfismo, quindi, non nasce con l’iPhone, ma trova lì la sua massima espressione. Merito anche di Scott Forstall, sotto la supervisione di Jobs, che tra il 2007 ed il 2009 lo introdusse e ne completò la dimensione in iPhoneOS.

È opinione diffusa che il successo iniziale dell’iPhone sia stato dovuto, in buona parte, proprio a questa scelta visiva rivoluzionaria. L’interfaccia skeumorfica dominò per sei anni, durante i quali maturò e diventò un punto di riferimento anche per sviluppatori indipendenti, che in quel periodo affollavano l’App Store con applicazioni di altissima qualità.

L’avvento del minimalismo di Jony Ive

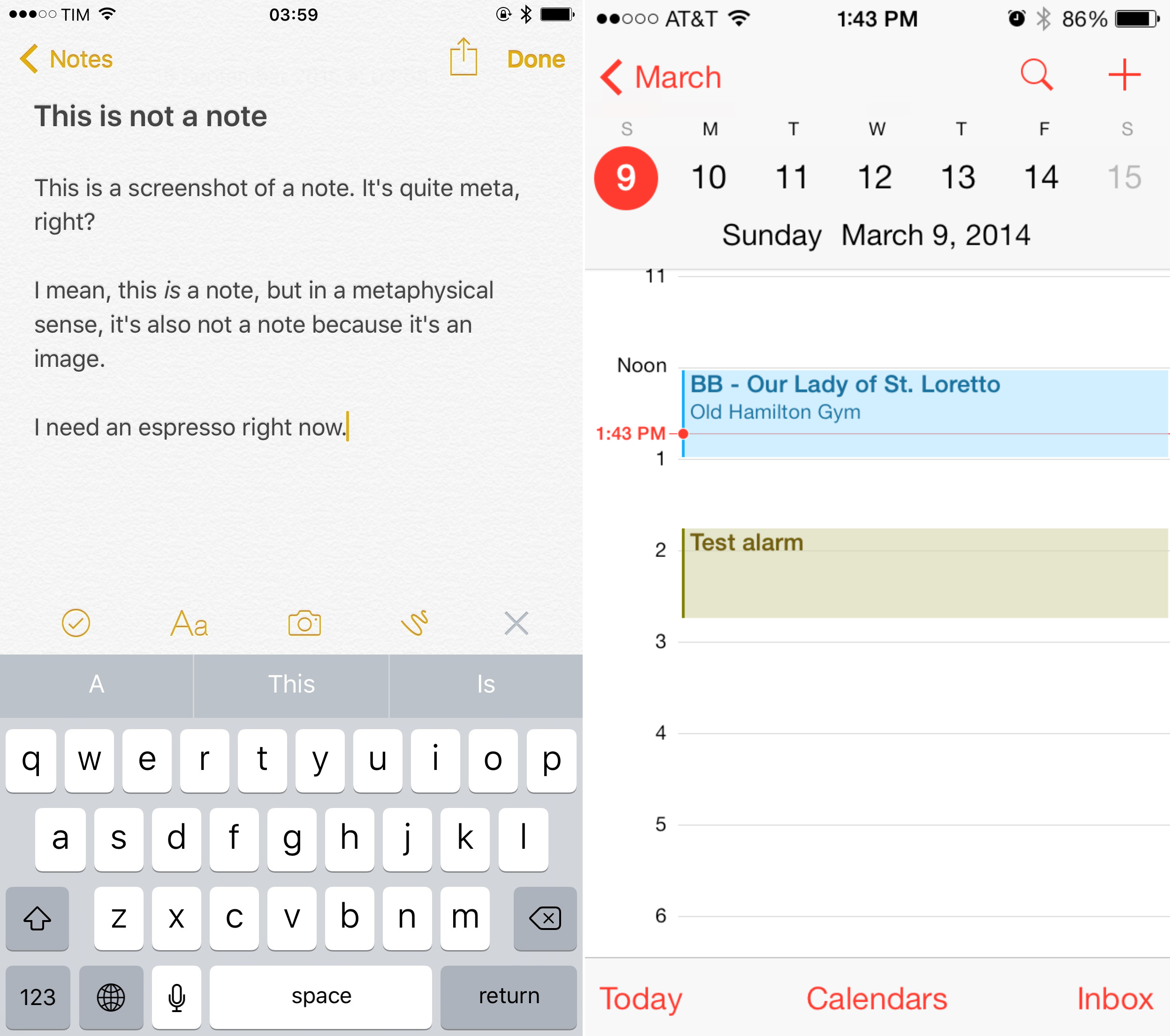

Nel 2013, con iOS7, Apple abbandona lo skeumorfismo e abbraccia un design piatto (flat), minimalista, firmato da Jony Ive. Tutto si fa bidimensionale, essenziale, a tratti persino monotono. L’interfaccia iniziale richiese vari aggiustamenti: contrasti deboli, elementi interattivi poco evidenti e colori troppo accesi. Ci vollero un paio d’anni prima che l’idea maturasse in un linguaggio coerente e apprezzato dagli utenti.

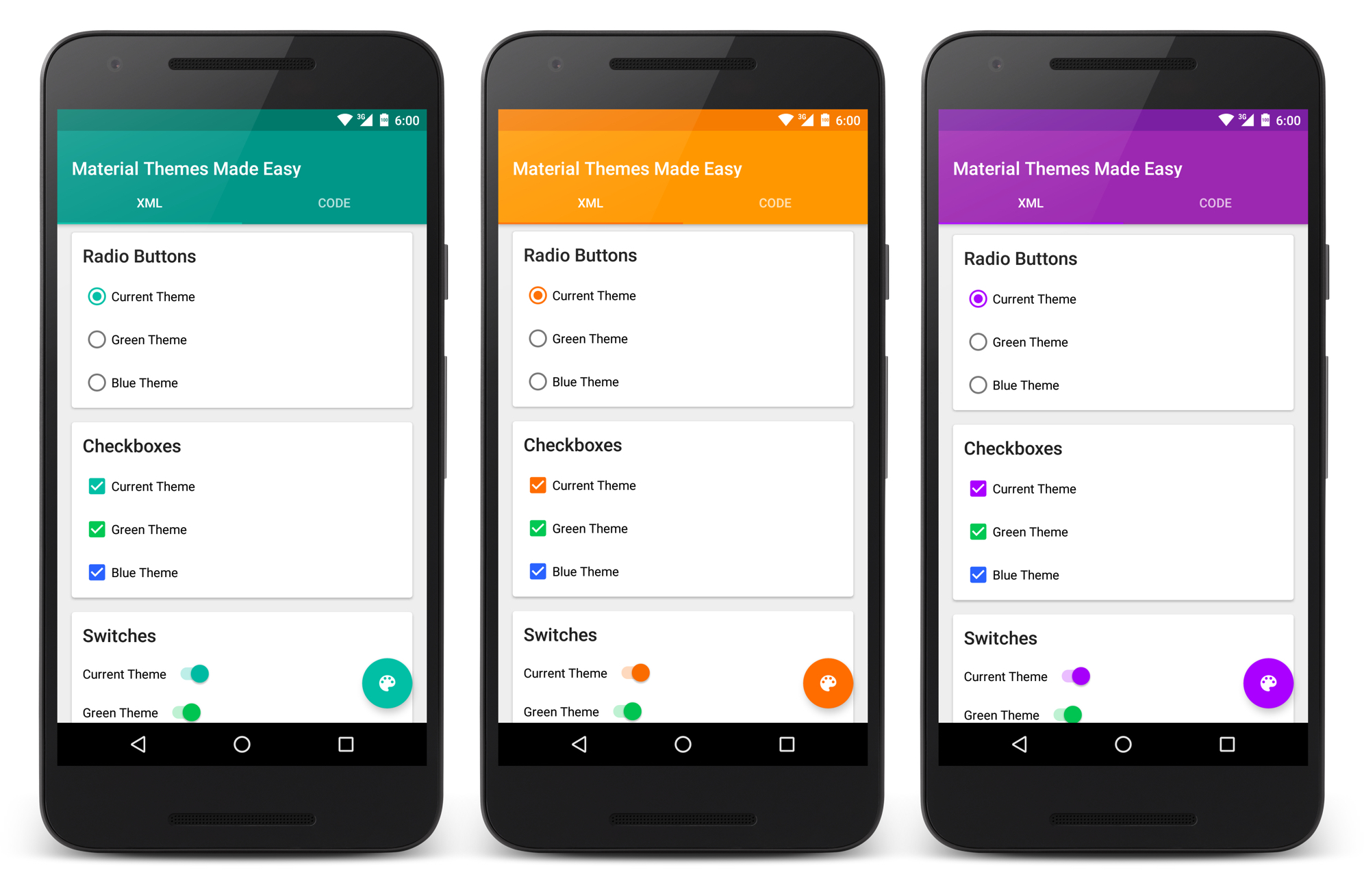

Apple non fu sola in questo percorso. Il design minimale trovò spazio anche altrove: prima con Microsoft e la sua (breve) avventura nel mobile, poi soprattutto con Google e il suo Material Design, che riprese i concetti di iOS7 e li ampliò. Proprio da Google, Apple riprese — nel tempo — molte idee per evolvere l’interfaccia, culminando con la piena maturità raggiunta in iOS 18, dodici anni dopo.

È tempo di cambiare

Diciotto anni dopo il debutto dell’iPhone, i dispositivi che abbiamo in tasca sono ormai veri e propri computer, con potenze di calcolo un tempo impensabili. Le interfacce minimali — per quanto arricchite da animazioni e transizioni — risultano oggi (troppo) semplici da gestire per hardware così avanzati.

Ecco perché la scelta di Apple, oggi, appare più che sensata: sacrificare una piccola parte di potenza per rendere le interfacce più vive, espressive e pronte alla realtà aumentata. È l’inizio di un nuovo ciclo.

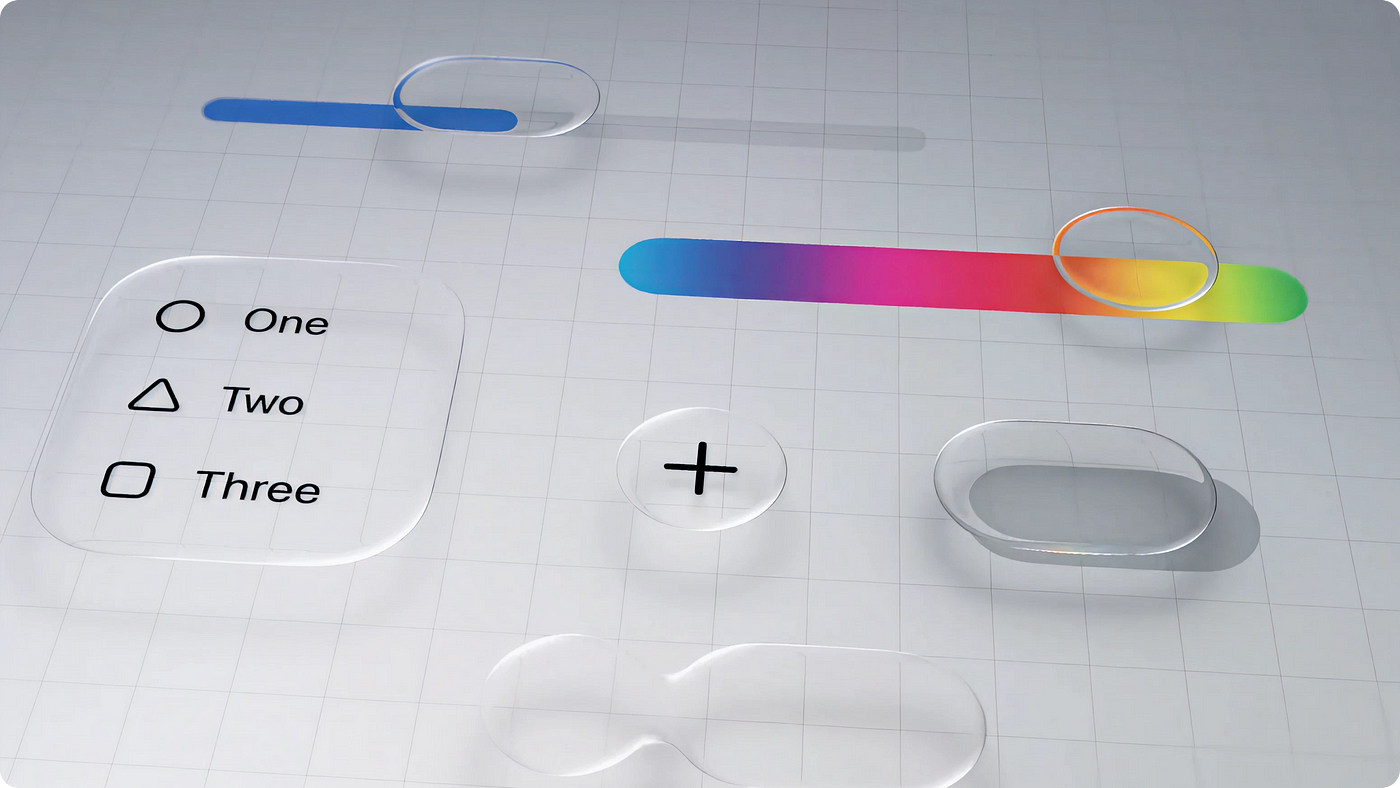

Ma perché questa lunga premessa? Perché Liquid Glass rappresenta una rivoluzione comparabile a quella dello skeumorfismo. Ne riprende i concetti chiave, li rielabora e li incapsula in un nuovo materiale simbolico: il vetro.

Come ha spiegato Craig Federighi in un’intervista al Wall Street Journal, il vetro è il paradigma perfetto per descrivere un’interfaccia pensata per il computing spaziale e la realtà aumentata, basata sulla sovrapposizione di livelli (layers). Ma per rendere questi strati funzionali, serve un sistema coerente, leggibile e usabile sia su dispositivi touch che non touch.

Il vetro risponde a queste esigenze: trasparente, riflettente, fluido. Permette di vedere attraverso, ma anche di interagire con ciò che è in primo piano, mantenendo la continuità visiva dell’ambiente circostante.

Ci vorrà tempo perché questo concetto maturi appieno. Ma una cosa è certa: Apple ha scelto la direzione, e l’ha fatto con coerenza. L’autunno ci mostrerà i primi frutti concreti. Benvenuto, Liquid Glass.

—

Happy coding! 🖖🏻